谷底暴涨100倍!死灰复燃的PASTERNAK能引领SocialFi热潮吗

2025年初,Clout如一颗耀眼的流星划过SocialFi的天空,其首枚代币$PASTERNAK在上线五小时内市值飙升至8000万美元,点燃了加密市场的狂热。然而,辉煌转瞬即逝,$PASTERNAK的市值骤降至19万美元,Clout被贴上“软性rug pull”(软性跑路)的标签,黯然退场。就在人们以为这场实验已成往事时,2025年4月,Clout以全新身份——Believe(@believeapp)强势归来,$PASTERNAK市值回升至2000万美元,新代币如$DUPE和$SUPERFRIEND掀起热潮。这不仅是一次品牌的重塑,更是SocialFi赛道的再燃星火。

第一幕:Clout的昙花一现

天才少年的加密冒险

Clout的创始人Ben Pasternak并非初出茅庐。这位25岁的澳大利亚创业者以15岁开发的游戏《Impossible Rush》登上App Store美国区前20,17岁创立的社交平台Monkey积累2000万用户,20岁又以植物基鸡块NUGGS打入沃尔玛。他的创业轨迹始终围绕一个命题:将抽象价值标准化、规模化。Clout是他将这一逻辑推向Web3的野心之作——将社交媒体的影响力转化为可交易的数字资产。

2025年1月,Clout以“网红版纳斯达克”的定位亮相,融合FriendTech的社交资本化与Pump.fun的低门槛发币机制。创作者只需绑定拥有1万以上粉丝的X账号,输入代币名称,支付少量链上费用,便可在五分钟内发行个人代币。粉丝通过信用卡、Apple Pay或加密钱包参与内盘预售,代币进入外盘后可在Raydium等去中心化交易所(DEX)交易。这种“Web2友好型”设计让Clout迅速成为名人代币热潮的焦点。

$PASTERNAK的火箭与坠落

$PASTERNAK作为Clout的首枚代币,以Ben Pasternak的名字命名,承载了平台的象征意义。Solana官方的转发为其增添光环,上线五小时内市值突破8000万美元,交易量达1.81亿美元。白皮书中“创始人零持仓”的声明引发热议,有人赞其公平,有人质疑其营销噱头。

然而,$PASTERNAK的辉煌如烟花般短暂。数周后,其市值从8000万美元暴跌至19万美元,跌幅高达99.75%。X平台上批评声不断,投资者指责Clout缺乏透明度,$PASTERNAK的代币经济模型被认为过于投机,缺乏实际用例。更有用户将其称为“软性rug pull”,认为团队未能兑现承诺,导致社区信任崩塌。Clout的内外盘机制(内盘预售蓄势,外盘接入DEX)在初期吸引资金,但外盘开放后买盘不足,价格迅速崩盘。到2025年中期,Clout活跃度骤降,X账号更新停滞,似已退出历史舞台。

第二幕:失败的教训与反思

SocialFi的痛点

Clout的陨落并非孤例。2023年,FriendTech因流动性割裂和用户流失陷入低谷;Pump.fun的部分迷因币因缺乏长期价值迅速归零。Clout的失败暴露了SocialFi的三大痛点:

- 投机驱动:代币价格依赖市场情绪,缺乏实用场景支撑。

- 信任危机:不透明的治理和模糊的路线图易引发社区不满。

- 流动性困境:内外盘机制未能有效平衡供需,导致价格崩盘。

Ben Pasternak曾将Clout比作“Web3的华尔街+好莱坞”,试图将金融定价与明星效应融合。然而,金融化社交的复杂性远超预期。当影响力被封装成代币,短期狂热可能带来暴涨,却也埋下长期崩盘的隐患。

从Clout到Believe的转折

Clout的失败并非终点,而是Ben Pasternak重新审视SocialFi的起点。2025年4月,Clout以Believe的身份浴火重生。新名称不仅象征对社区信任的重塑,也传递了长期主义的信念。Believe保留了Clout的核心机制——通过X认证发行个人代币,但在技术、生态和品牌上全面升级,试图破解SocialFi的困局。

第三幕:Believe的复兴与$PASTERNAK的重生

Believe的回归堪称戏剧性。$PASTERNAK从19万美元的低谷反弹至580万美元,涨幅超30倍。平台内新代币$DUPE和$SUPERFRIEND总市值突破1000万美元,App Store排名逼近前100,X平台讨论热度回升。$PASTERNAK作为Believe的平台币,重新成为生态核心,承载了社区的期待。

Believe的战略升级

技术革新:

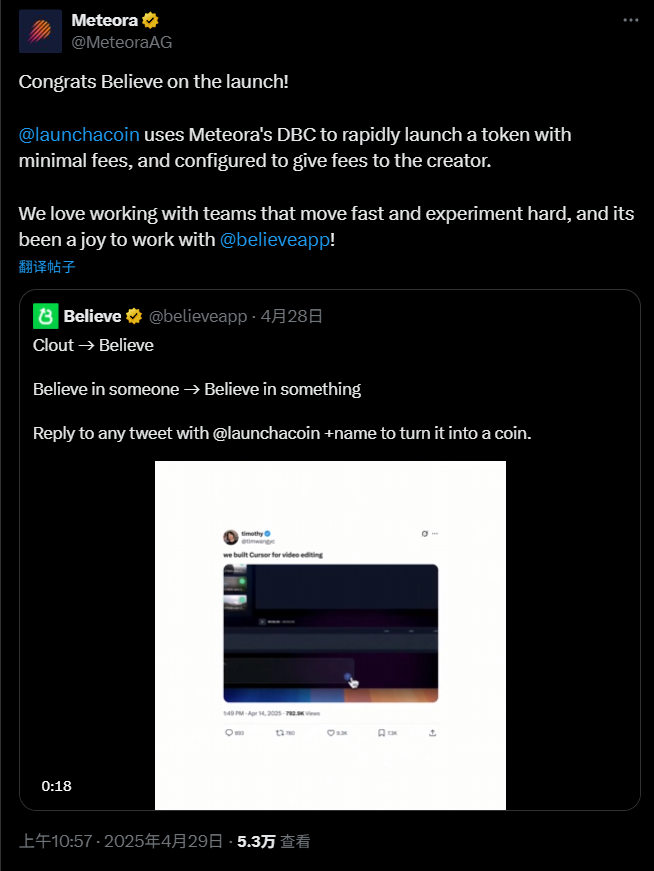

引入Meteora的Dynamic Bonding Curve Program,通过动态调整价格和流动性池,减少波动,增强市场稳定性。

与Raydium和Meteora深度合作,确保代币从内盘到外盘的平滑过渡,解决Clout时期的外盘崩盘问题。

代币用例明确:

$PASTERNAK被定位为平台币,可能用于支付手续费、激励代币创建或参与治理(具体细节待官方披露)。

低成本代币创建(约0.01 SOL)吸引更多KOL入驻,扩大生态规模。

社区赋能:

Believe利用X平台的病毒式传播,鼓励用户通过发帖推广代币,类似Pump.fun的迷因币策略。

推出“代币排行榜”和“热门创作者”功能,增强用户粘性,激励内容产出。

品牌重塑:

从Clout到Believe的更名,意在摆脱“软性rug pull”的阴影,传递社区共创的理念。

简洁的多语言UI和邮箱注册降低Web2用户门槛,吸引更广泛人群。

新代币的助推

Believe的复兴离不开新代币的成功。$DUPE以幽默的迷因属性吸睛,市值一度突破600万美元;$SUPERFRIEND通过KOL合作迅速积累粉丝。这些代币的热潮证明Believe吸取了Clout的教训,找到了更可持续的市场策略。

第四幕:Believe与subs.fun的交锋

subs.fun:知识经济的Web3实验

在SocialFi赛道,subs.fun以“代币化知识论坛”的定位崭露头角。创始人Alvin Hsia和Jonathan Becker凭借在Airbnb、Chainalysis等公司的经验,打造了一个融合AI和加密经济的平台,试图重塑社区价值分配。subs.fun的愿景是构建一个去中心化的“Reddit+Substack”,通过“发帖即挖矿”激励用户贡献内容。

subs.fun的机制

- 子论坛(Sub):每个Sub是一个代币化社区,用户需持有1万个Sub代币才能加入。代币通过发帖、点赞等互动获得。

- AI Subagent:Sub配备AI代理,从用户内容中学习,生成知识库。高质量帖子获更多代币奖励,AI行为可定制。

- 创建流程:支付0.5 SOL创建Sub,获100万个代币,用于激励或资金池。支持多种数据源(如X帖子、YouTube视频)。‘

Believe vs. subs.fun:两种愿景的碰撞

核心理念:

Believe:聚焦个人影响力的金融化,KOL通过代币化粉丝经济快速变现,$PASTERNAK连接生态。

subs.fun:强调社区协作和知识共享,AI驱动的内容激励构建去中心化知识网络。

用户体验:

Believe:面向Web2用户,代币创建和交易流程极简,适合追求短期回报的创作者和投机者。

subs.fun:偏向Web3用户,0.5 SOL的Sub创建费用和代币门控增加复杂度,适合长期内容建设者。

代币经济:

Believe:$PASTERNAK的单一平台币模型便于整合,但价值依赖平台活跃度和市场情绪,历史波动(8000万至19万)凸显风险。

subs.fun:每个Sub有独立代币,奖励与内容质量挂钩,分散风险,但代币价值可能碎片化。

增长路径:

Believe:通过KOL和迷因币文化实现爆发式增长,短期流量强劲,但需警惕投机泡沫。

subs.fun:增长更稳健,依赖内容积累和AI优化,短期热度有限,但长期韧性更强。

风险与挑战:

Believe:“软性rug pull”阴影和$PASTERNAK波动性可能影响信任,需透明治理和明确用例。

subs.fun:AI奖励机制未大规模验证,Sub代币流动性受社区规模限制,需更多用户采用。

Believe和subs.fun代表了SocialFi的两种路径:一个押注名人资本的爆发力,一个探索社区驱动的知识经济。Believe的快速迭代和市场敏锐度使其在短期内更具吸引力,但subs.fun的去中心化愿景可能在长期更具影响力。两者共同验证了一个趋势:注意力经济正在向可编程资本演变。

尾声:$PASTERNAK的未来与SocialFi的星辰大海

Believe的死灰复燃是SocialFi韧性的缩影。从Clout的8000万美元巅峰到19万美元低谷,再到$PASTERNAK的580万美元逆袭,Ben Pasternak用行动证明了失败只是暂时的试炼。然而,$PASTERNAK能否引领SocialFi热潮,取决于Believe能否破解投机陷阱,赋予代币持久价值。

透明的代币经济、稳定的流动性机制、社区的持续信任,是Believe必须跨越的门槛。与此同时,subs.fun的崛起提醒我们,SocialFi的边界远不止于名人代币。它可以是知识的孵化器、社区的连接器,甚至是互联网民主化的新起点。

当影响力成为资产,每一次点赞、转发都可能是一场微型IPO。Believe的“个人IPO”愿景与subs.fun的“发帖即挖矿”实验,共同勾勒出Web3的未来图景。$PASTERNAK能否再次点燃SocialFi的热潮?答案或许藏在下一波X热帖、下一场代币热潮中。而我们,都是这场变革的见证者与参与者。